劉文兵

2023年、第36回東京国際映画祭において、中国の若手監督グー・シャオガン(顧暁剛)は長編デビュー作『春江水暖』(2019)をもって、黒澤明賞を受賞した。それまでの受賞者にベテラン監督や巨匠が多かったなかで、極めて異例の受賞といえるだろう。

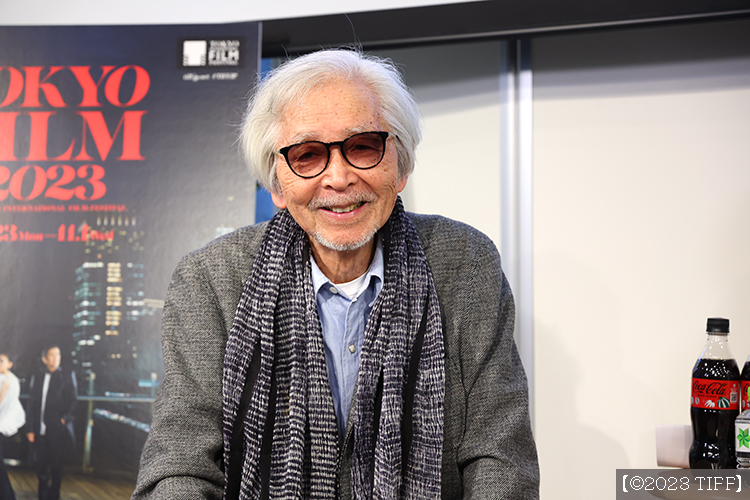

それは審査委員を務める山田洋次監督の強い意向によるところが大きかったという。両監督のトークショーにおいても、山田洋次監督は『春江水暖』への賛辞を惜しまず、グー監督に対してもぜひ本作品の続編を作ってほしいと要望した。

周知のように、山田監督は旧満洲(現在の中国の東北地方)で16歳まで過ごし、中国に対して特別な思いを抱いている。『春江水暖』は彼の懐旧の念を誘ったのだろうか。

■ノスタルジーと家族のイメージ

山田監督作品における故郷(ふるさと)と言えば、北海道や岩手県の寒村のイメージが強い。山田洋次監督は筆者とのインタビューのなかでつぎのように語っている。

北海道へ行くと、何だか僕はなつかしいという気持ちがする。それはあの冬の寒さ。最近北海道も暖かくなっちゃったけれども、息をすると鼻がピリピリと凍る、あの寒さは満州の寒さでしたね。あのにおいをかぐと、あのピリピリとした寒さを味わうと、何かなつかしくて。あともう一つ、最近の北海道にはないけれども、石炭を焚くにおいね。あのにおいがなつかしかった。あの一望千里の広い風景というのは、どっちかと言えば僕の少年時代の原体験なんです(1)。

しかし、川と山、そして四季を彩る木々をみずみずしくとらえた『春江水暖』は明らかにそんな山田監督作品の寒村のイメージと異なる。だが、山田洋次監督のなかにはもう一つの故郷の原風景が宿っている。もちろん僕は『寅さん』に描かれるように、日本の田舎の景色、山があって、川が流れて、橋がかかって、古いお寺があって、わら屋根の農家があるという景色を見ると、なつかしいという気持ちになるんだけれども、それは僕の、何と言うかな、知識の上でのなつかしさね。僕が子供の頃、日本という国はこんな国だっていうことを、本で読んだり、大人の話を聞いたり、映画観たりして、日本ってこんな国だと思っているわけです。そういう中でいつの間にか僕の中に、日本の田舎の風景が形作られていたんじゃないのかな。イメージにもとづいたなつかしさだな。僕が実際見たなつかしさじゃなくて、僕の教養における故郷なんだな(2)。

『春江水暖』に描かれた中国南部の「江南水郷」の風景はどちらかというと、この後者のイメージに近いかもしれない。しかし、こうした表面的な類似性よりも、山水画のような自然描写を背景にした季節の移り変わりとともに家族の物語が展開されていく『春江水暖』は、日本各地の田舎の風景を取り入れつつ、松竹的ホームドラマの伝統を発展させた山田洋次監督作品と通底しているように思われる。

さらに、映画史的に考える場合、『春江水暖』はホウ・シャオシェン(侯孝賢)、エドワード・ヤン(楊徳昌)ら台湾ニューウェーブと密接な関係があるともいえる。「アメリカ留学から台湾に帰ったエドワード・ヤン監督が故郷を見つめる『3つ目の眼』を身に付けてはじめて故郷を捉え直すことができた」とグー監督は証言している(3)。

いっぽう、ロングショットのフィックス長回しや、ワンカットの横移動撮影など、豊かな映画言語を用い、家族の絆や人間の心の機微を繊細に表現した点において、『春江水暖』はホウ・シャオシェン監督を強く想起させる。周知のように、ホウ・シャオシェンの演出の原点は、山田洋次監督の心の師でもある小津安二郎にある。

台湾ニューウェーブを介したこうした映画史的つながりは、『春江水暖』が日本人の琴線に触れる最大の要因となったと同時に、松竹映画が描いてきた家族の表象の延長線上にあるということもあって、山田洋次監督の共感をも得たのではないだろうか。

■心から歌いたい歌を歌い続けてほしい

チャン・イーモウ(張芸謀)や、チェン・カイコー(陳凱歌)らは、1980年代半ばに鮮烈な映像表現をもって衝撃的なデビューを果たし、日本でも第五世代監督として広く知られている。その頃から山田洋次監督は彼らの活躍に注目していた。

だが、1990年代に入ると、第五世代監督は外国資本のもとで大作の歴史ドラマを手がけ、やがて商業ベースのファンタジックな作品を撮るようになった。それに対して山田洋次監督は、一定の理解を示しつつ、「心から歌いたい歌を歌い続けてほしい」と期待を寄せた。

筆者とのインタビューのなかで、山田監督はチャン・イーモウ監督について次のように評している。

映画はきわめて資本主義的な芸術なんだ。観客を感動させたいという芸術的欲求と、お金を儲けたいという、きわめて資本主義的なビジネスでもある。ビジネスと芸術というのは本来一緒にならないはずなのに、映画の場合はくっついて離れるわけにいかない。そこでも苦労しなきゃいけない。今の中国の映画界は、かつての時代と違って、ほとんど資本主義的な作り方になっている。当然そこに、いかにして儲けるか、ヒットさせるかという原理も働くけれども、忘れちゃいけないのは、作り手はそうじゃない、作り手のモチベーションは、あくまで美しいものを作るというのか、そういうことじゃなきゃいけない。だから、多分チャン・イーモウなんて人はそこを上手く区別して作っているんじゃないかと思うけれども。「これは儲ける、これは芸術的に」とね。でも、そんなふうに器用にいくもんかという気もしてくるんだけれども(4)。

また、山田監督は、フォ・ジェンチー(霍建起)監督の『山の郵便配達』(1999)を高く評価するいっぽうで、フォ監督のその後の映画づくりの方向性にも強い関心を寄せていた。僕は『山の郵便配達』の監督、フォ・ジェンチーさんとわりによく顔を合わせるけれども。『山の郵便配達』って本当にいい映画だったけれども、ああいう人は、その次の作品がなかなか上手くいかないというところがあるね。今彼がどういうふうに悩んでいるかよく分からないけれども。一つ成功すると、プロデューサーはもっと成功させようと、ヒットするための企画を持ってくるんだけれども、そんなことに惑わされずに、彼が心から歌いたい歌を歌い続けてほしいと願うな(5)。

このように、第五世代映画人に対して、資本とプロデューサーに左右されずに、映像作家としての矜恃を保ってほしいと願う山田洋次監督は、現在グー・シャオガン監督に同じ思いを託そうとしているのではないだろうか。だが、演出において、山田洋次監督から直接影響を受けたのは、第五世代ではなく、その前の第四世代監督だった。

■中国映画づくりのイロハ

1980年代の中国において、『幸せの黄色いハンカチ』(1977)、『遙かなる山の呼び声』(1980)、『キネマの天地』(1986)に加えて、寅さんシリーズのうちの『望郷篇』(1970)、『浪花の恋の寅次郎』(1981)、『口笛を吹く寅次郎』(1983)、『柴又より愛を込めて』(1985)、『寅次郎物語』(1987)、『寅次郎心の旅路』(1989)計9本の山田洋次監督の作品が中国全土で上映され、とりわけ、1980年代初頭に公開された『遙かなる山の呼び声』は中国の映画人に絶大な影響を与えた。その頃、第五世代映画人はまだ北京電影学院に在学中で、中国の映画製作を支えた屋台骨は、いわゆる第四世代監督であった。

第四世代監督とは、1940年前後に生まれ、文革の空白期(1966~76年)のなかでほとんど才能を発揮できないままに中年に至ってしまった世代であり、さらに、第五世代の衝撃的なデビューによってその輝きがうち消されてしまった感は否めない。しかし、1970年代末から1980年代前半にかけて文革時代のコードを打破し、映画技法の革新を試みることによって、次の第五世代監督を生み出す礎を築いたといえる。その際に、彼らが大いに参考としたのが日本映画であった。第四世代の代表的な監督の一人であるワン・ハオウェイ(王好為)は、山田洋次監督の作品から影響を受けただけでなく、1980年に訪中した山田監督と直接交流した。

1980年、山田洋次監督をはじめ、山本薩夫監督、徳間康快さんが『遙かなる山の呼び声』のフィルムを携えて、北京映画撮影所を訪問した時でした。

山田監督一行をゲストに迎えての『遙かなる山の呼び声』の特別試写会は、北京映画撮影所第一試写室でおこなわれ、そこで、ほかの中国の映画関係者とともにこの映画を鑑賞しました。吹き替えも中国語字幕もなく、同時通訳による解説付きの上映でした。

作品のなかに広がる美しい原野や魅力的な人物像、淡々としたストーリー展開、清新なディテールの一つ一つに、私は戦慄を覚えました。文学作品にたとえれば、この映画は随筆、あるいは散文詩にあたるでしょう。つまり、一見あっさりしたものに見えますが、上品な趣があって、見る人に深い感動を与えます。私は観終わったその日の夜、興奮して一睡もできませんでした(6)。

山田監督は、まず俳優たちのメイクの不自然さについて指摘しました。登場人物全員が厚いドーランやファンデーションを塗っており、男性が付けまつげまでしていたからです。主演男優のまつげが短かったので、女優たちと同じように付けまつげをさせたのですが、これは今でも後悔しています。

また、セットで撮影された、四人家族が暮らす団地の部屋が大きすぎて、リアリズムと程遠いことも山田監督に指摘されました。そこで、私が「実際の団地で撮影する場合、部屋が狭すぎてキャメラを動かしたり、照明をセットしたりすることが困難だったので、セットで撮ったのだ」と弁明したところ、山田監督は「部屋が狭くて機械を自由に動かすことができなくても、キャメラが部屋の外から窓越し、扉越しに撮影することはできるのではないか。セットで撮るにしても、『第四の壁』を取り外す必要がないのではないか」とおっしゃっていました。とても説得力がありました。

さらに、コメディーの作法について、山田監督は私の映画の問題点として「偶然の出来事と登場人物の勘違いに頼ったギャグが多すぎる」ことを挙げていました。とりわけ、中国漫才界の大御所である馬季の演じる写真館のカメラマンが、家族写真を撮る際に客を笑わせようとするときの演技について、山田監督は「プロのコメディアンを使うよりは、一般のシリアスでまじめそうな雰囲気の俳優を使ったほうが、俳優とシチュエーションのギャップから喜劇的な効果を生みだすのではないか。コメディーでは誇張や変形が許されるとしても、日常生活から完全に離れてはいけない」と助言してくれました(7)。

山田洋次監督の『遙かなる山の呼び声』と出会い、私は大きな衝撃をうけたわけです。その直後に演出を手掛けた恋愛映画『潜網』(1981)と喜劇映画『夕照街』(1982)では、男優も女優もほとんどノーメイクで撮影に臨みました。もちろん、キャラクターに合わせて髪型、ひげ、眉などには多少手を入れましたが、ファンデーションやドーランなどは極力排除しました。そもそも、日常生活のなかで人間の顔色や肌の色は十人十色ですから、ファンデーションで画一化する必要はないと思ったのです。衣装もそうでした。農村映画をつくる際に、俳優たちが着ている衣装は、すべて現地の農民が身に着けていた服と交換して手に入れたものでした。いくら新しい服を煮込んだり、やすりでこすったりしても、自然に古くなった物とは違うからです。さらに、なるべくセットを使わずロケ撮影をするよう心掛けました(8)。

さらに、ワン監督のその後の作風も大きく変わった。すなわち、『北国紅豆』(1983)、『村路帯我回家(あぜ道に導かれて家に帰る)』(1987)、『香雪』(1989)はいずれも起承転結のはっきりした、ドラマチックなストーリー展開を排し、小さな日常的なエピソードの一つ一つで構成されていく「随筆的」、あるいは「詩的な映画」に仕上げられている。それは『遙かなる山の呼び声』の影響とみて間違いないだろう。このように、山田洋次監督は、いくつもの世代の中国映画監督に影響を与え続け、自らの映画作りのノウハウを惜しまずに伝授してきた。映画メディアが大きく変貌する中、小津安二郎監督に始まり、山田洋次監督に受け継がれてきた、映画撮影所システムと密接に関わった映画文化の伝統はどのような形で世界の映画市場の中で生き残り、伝承されていくのだろうか(9)。

【注】

(1)拙著『証言 日中映画人交流』、集英社新書、2011年、181頁。

(2)前掲拙著『証言 日中映画人交流』、182頁。

(3)「《春江水暖》:浸潤伝統美学的“時代人像風物志”―― 顧暁剛訪談」、『電影芸術』2020年第5号。

(4)前掲拙著『証言 日中映画人交流』、185-186頁。

(5)前掲拙著『証言 日中映画人交流』、186頁。

(6)拙著『映画がつなぐ中国と日本――日中映画人インタビュー』、東方書店、2018年、156-157頁。

(7)前掲拙著『映画がつなぐ中国と日本』、158-160頁。

(8)拙著『映画がつなぐ中国と日本』、166頁。

(9)参考文献

勝田友巳「春江水暖:「映像の山水画」に浮かべる激変する現代中国の姿と人の心」、『エコノミスト』、2021年2月2日 、104-105頁。

板倉聖哲「『春江水暖』風景の転生/古典の再生」、『芸術新潮』、2021年2月号、90-94頁。

中村富美子「ある一族の3世代通し激変する中国社会描く 春江水暖」、『週刊金曜日』、2021年2月、56-57頁。

映画『春江水暖』日本公式サイト(https://www.moviola.jp/shunkosuidan/)

。

(りゅう・ぶんぺい 大阪大学)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。