松宮 貴之

■釋熯

白川静は1956年に「釋熯( ![]() )」に於いて、「

)」に於いて、「![]() 」部は巫の両手を縛して火上に焚殺される形とし、

」部は巫の両手を縛して火上に焚殺される形とし、

「熯」に當つて巫を焚く習俗があつたことは、左傳僖公二十一年に「夏大旱、公欲焚巫尫」、また禮記檀弓下に「歳旱、穆公召縣子而問然、曰天久不雨、吾欲暴巫、而奚若」等と見えてゐることによつて知られる。熯は旱の意と同時に、これに対する古代の呪術的儀禮を示す字であつた。

この説が、半世紀以上を経て、如何なる妥当性を得たかを検証したい。

■熯と![]() と黒

と黒

白川は熯( ![]() )は饉(

)は饉( ![]() )に通じるとし、落合淳思氏も『甲骨文字辞典』(朋友書店、2016年)の中で、暵、

)に通じるとし、落合淳思氏も『甲骨文字辞典』(朋友書店、2016年)の中で、暵、![]() 、菫、饉、熯は同源字と隷定されている。

、菫、饉、熯は同源字と隷定されている。

また孫海波は1982年出版の『甲骨文編』(大化書局)で、![]() の構成部位でもある

の構成部位でもある![]() と

と![]() は、同字であり、「

は、同字であり、「![]() 」と隷定した。つまり、その説に従えば、後に説明する「黒」と「

」と隷定した。つまり、その説に従えば、後に説明する「黒」と「![]() 」字は、同字であるということになる。その着想の来源、つまり端緒は、唐蘭の業績に認められるのだろうが、次にそれに就いて詳しく確認していきたい。

」字は、同字であるということになる。その着想の来源、つまり端緒は、唐蘭の業績に認められるのだろうが、次にそれに就いて詳しく確認していきたい。

■「黒」字源考の転向

そもそも、中国の古文字学者であり、歴史学者の唐蘭(1901年-1979年)は、1934年の時点では、『殷虚文字記』「釋![]() 」(85頁)の中で、

」(85頁)の中で、![]() と

と![]() を同字とした上で、

を同字とした上で、![]() (

(![]() )字に就いて、

)字に就いて、

![]() 非黄字、其本義不詳。要之字象人形、則可断言也。

非黄字、其本義不詳。要之字象人形、則可断言也。

(![]() は黄字でなく、その本義は詳らかでない。これは要するに人形を象っていることは、断言できる。)

は黄字でなく、その本義は詳らかでない。これは要するに人形を象っていることは、断言できる。)

と、人形としただけで字源にはそれ以上論究していなかった。因みに品詞は、動詞である。 この金文の

唐蘭がその意を翻したのは、文革末期の金文の用例「![]() 匜」銘文の発見による。

匜」銘文の発見による。

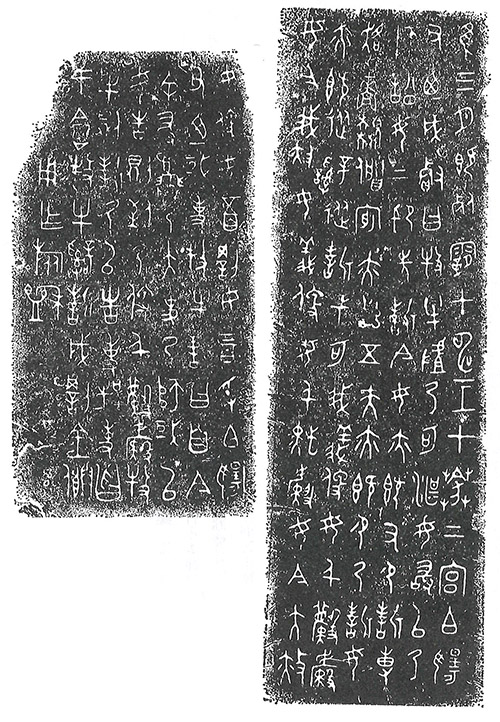

発掘簡報として唐蘭や李学勤が注釈と釈文を施し、小さな相違はあるが、概ね主要な方向性は一致している。本文の主要な紹介は、唐蘭が1976年に『文物』に於いて発表、「陜西省岐山県董家村新出西周重要銅器銘辞的訳文和注釈」(55頁)中で翻訳している。

匜銘文(『白鶴美術館誌』第四九輯、1978年、『白川静著作集』別巻・金文通釈6、平凡社、2005年所収)

匜銘文(『白鶴美術館誌』第四九輯、1978年、『白川静著作集』別巻・金文通釈6、平凡社、2005年所収)

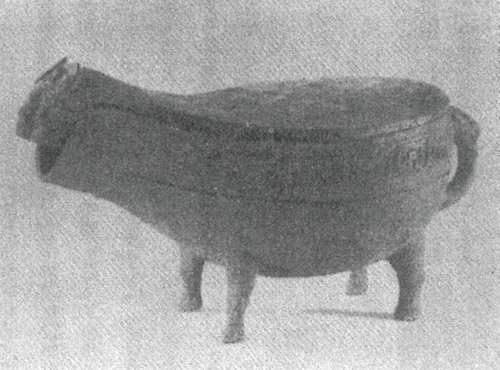

匜

匜![]() (

(![]() )

)![]() (

(![]() )

)![]() (

(![]() )の三例について、

)の三例について、![]()

![]() はもと

はもと![]()

![]() に作り、つまり

に作り、つまり![]()

![]() であって、墨刑の一種である。

であって、墨刑の一種である。![]() 字は、まさに黒に従い

字は、まさに黒に従い![]() の声、

の声、![]() 字と蔑字は、一つは殳に従い、一つは戈に従う、同一字の不同写法である。

字と蔑字は、一つは殳に従い、一つは戈に従う、同一字の不同写法である。![]() 字は黒、

字は黒、![]() に従う。『説文解字』に屋字の古文は

に従う。『説文解字』に屋字の古文は![]() に作り、上面の

に作り、上面の![]() は、

は、![]() 字の

字の![]() であり、これも殳に従い、刀に従うと

であり、これも殳に従い、刀に従うと![]() に通じ、いわゆる

に通じ、いわゆる![]() 字である。

字である。![]() ・

・![]() の両字は黒に従い、まさに墨刑であるとする。

の両字は黒に従い、まさに墨刑であるとする。

また![]()

![]() は、もと

は、もと![]()

![]() に作り、

に作り、![]() 字は黒に従い

字は黒に従い![]() に従う。

に従う。![]() 字の甲骨文は

字の甲骨文は![]() に作り、上半部は止字と同じで、下は虫身を象る。説文は誤って

に作り、上半部は止字と同じで、下は虫身を象る。説文は誤って![]() に従い、

に従い、![]() に作る。古書に

に作る。古書に![]() 字は無くまさに

字は無くまさに![]() 字である。

字である。![]() の声は出に近く形も類似している。

の声は出に近く形も類似している。![]() 字は『説文』で「貶下なり」とあり、廃遂、すなわち罷免の意味である。以前は

字は『説文』で「貶下なり」とあり、廃遂、すなわち罷免の意味である。以前は![]() 字がなぜ黒に従ったか説明できなかったが、今は

字がなぜ黒に従ったか説明できなかったが、今は![]() が墨刑であることがわかったので、明白である。

が墨刑であることがわかったので、明白である。![]()

![]() はただ官職の罷免であり、

はただ官職の罷免であり、![]()

![]() の軽いものと唐蘭は解した。

の軽いものと唐蘭は解した。

つまり金文に表れる墨刑を意味する「![]()

![]() (

(![]()

![]() )」「

)」「![]()

![]() (

(![]()

![]() )」という文字構成に、「

)」という文字構成に、「![]() 」が見られることが、唐蘭に

」が見られることが、唐蘭に![]() 字を「

字を「![]() 」でなく「黒」と隷定する転向を余儀なくさせ、黒字墨刑論を覚醒させたものと考えられる。

」でなく「黒」と隷定する転向を余儀なくさせ、黒字墨刑論を覚醒させたものと考えられる。

一方、白川静は、![]()

![]() 字に就いて、『金文通釈』補釋篇十一に於いて、唐蘭説に異議を唱え、

字に就いて、『金文通釈』補釋篇十一に於いて、唐蘭説に異議を唱え、

![]() ・

・![]() を文物に墨刑とし、央形の字を黒と見ているが、央形の字は

を文物に墨刑とし、央形の字を黒と見ているが、央形の字は![]() の従うところと同じく叉手して縛に就く形で、これに火を加えるものを

の従うところと同じく叉手して縛に就く形で、これに火を加えるものを![]() 、すなわち焚巫の象である。

、すなわち焚巫の象である。![]() は央の上部に媚飾の形を含む。墨刑を示す時には妾、童のように上部は辛形に従う形に作る。いまこの両字は攴に従うており、朴刑を加えて追放する儀禮を示すものであろう。

は央の上部に媚飾の形を含む。墨刑を示す時には妾、童のように上部は辛形に従う形に作る。いまこの両字は攴に従うており、朴刑を加えて追放する儀禮を示すものであろう。

![]()

![]() の内部の

の内部の![]() を、黒として墨刑を加えた人形と見るか、

を、黒として墨刑を加えた人形と見るか、![]() として焚巫の象と見るかで、見解を違えている。

として焚巫の象と見るかで、見解を違えている。

ともあれ ![]() (黒)と

(黒)と![]() (

(![]() )は構成部位が同類の文字であるとすることは、多くの甲骨文字学者の共通認識と言えるだろう。

)は構成部位が同類の文字であるとすることは、多くの甲骨文字学者の共通認識と言えるだろう。

■1980年代以降の「釋熯」

唐蘭の説を受けて、書法家でもある杜忠誥が「黒」字について、それを追認し、甲骨文の顔部の竪画、金文の顔面及び両肘の加点をその表象と考えた。

また徐中舒は、『甲骨文字典』に於いて熯を釋し、

人牲を火上に投じるのを象る形。熯の原字である。古くは人牲を焚き雨乞いをする習俗があった。『呂氏春秋・順民』に「昔は湯、夏に克ち天下を正す。天大いに旱り五年収まらず。湯乃ち身を以て桑林に禱り、是に於いて其の髪を翦り、其の手を酈し、身を以て犠牲と為し、用て上帝に祈福す。」とある。酈は榧の仮字、思うに木柙十指によってこれを縛るのである。![]() は正面の人形を象り、

は正面の人形を象り、![]() (大)、

(大)、![]() (交)などの正面の人形と同じでないが、ほとんど木柙でその頸を縛る形である。 あるいは、火を省いて

(交)などの正面の人形と同じでないが、ほとんど木柙でその頸を縛る形である。 あるいは、火を省いて![]() に作るが、天が旱り人牲を焚き雨を求め、よって天旱もまた熯とよぶ。

に作るが、天が旱り人牲を焚き雨を求め、よって天旱もまた熯とよぶ。

文革後の1980年代以降は、「釋熯」にとって、多くの説が提出され、今なお盛んであると言えるだろう。

■口と黒

![]() と

と![]() が、元来、同字となると、この口(

が、元来、同字となると、この口(![]() )が何かということが問題となる。

)が何かということが問題となる。

口については、周知の通り白川静は、殷代の「![]() 」字を載書(あるいは祝告・祝冊・盟誓)を収める器を示すものとしたが、昨今の出土資料研究では、竹笥と呼ばれる竹籠のようなもので、その中に簡牘の入ったものが発見されており、その説の信憑性を高めている。

」字を載書(あるいは祝告・祝冊・盟誓)を収める器を示すものとしたが、昨今の出土資料研究では、竹笥と呼ばれる竹籠のようなもので、その中に簡牘の入ったものが発見されており、その説の信憑性を高めている。

先ほどの白川の「釋熯」には別に次のようなことが書かれている。

思うに![]() は巫が交手して、すなわち両手を縛して、火上に焚殺されている形で、

は巫が交手して、すなわち両手を縛して、火上に焚殺されている形で、![]() は祝告を戴く意であろう。…また祝告を巫とともに焚いてこれを上聞せしめたのであった。

は祝告を戴く意であろう。…また祝告を巫とともに焚いてこれを上聞せしめたのであった。

白川の「釋熯」に於ける、「

ともあれ、旱に於ける雨乞いに、巫や祝告(木簡)など、何某かを焼くという行為が、他界と繫がり、霊力を迎える方法であったと、民俗学的には考えられる。

■多元民族文字考

黒の甲骨文だけでも、例えば、![]()

![]()

![]() などの異形がある。これは源は一つにせよ、その後、各部族、各時代に於いて違う造形表象に転化され、新たに意味付けされたのではなかろうか。つまり、一元的な文字遡源だけではない、新たな民族多元の文字学のような観点が今後必要であるように思われる。

などの異形がある。これは源は一つにせよ、その後、各部族、各時代に於いて違う造形表象に転化され、新たに意味付けされたのではなかろうか。つまり、一元的な文字遡源だけではない、新たな民族多元の文字学のような観点が今後必要であるように思われる。

■精霊迎え

精霊迎えとは、盂蘭盆の初日に、迎え火をたいて精霊が帰ってくるのを迎えることであり、日本の全国各地で見られる行事である。

滋賀県の東近江市妹町にある光明寺に残っている習俗では、お盆の8月14日朝、寺近くの愛知川の横にある墓地で戒名の書いてある塔婆、位牌を焼き、精霊を迎え、また15日朝にまた同様のものを焚焼して、精霊をお送りする習俗が残っている。

また、京都では古来、特に初盆迎えの新仏は、魂が生家に帰る際、道に迷わないようにするため、初回のみ冥界との境とされる「六道の辻」に面する寺まで迎えに詣でる習わしがある。具体的には、戒名等を水塔婆に浄書し、8月7日~10日までの「六道まいり」の期間中、本堂において諸霊の戒名等を読み上げ、懇ろにお盆回向させる。先祖が憑依した水塔婆は線香場の浄香で清め、地蔵堂前の水回向用の水桶に納めて、浄水を手向け、しばし冥界からの長旅を労い、その後群霊塔へ移り、お盆期間中は日々供養する。

お盆にお迎えし、ご供養した水塔婆すべてを焚焼し、無事に浄土へ回向することで、お盆行事はすべて終わりをつげる。

このような祖先崇拝による、霊魂の迎え、送りと、塔婆(木冊)の焚焼の習俗は、古文字の「熯」、焚巫や焚冊の習俗の名残りとして、民俗学的に東アジア周辺の仏教行事に残存していたと位置付けられないだろうか。

白川の「釋熯」説は、60年の月日と、そこにちりばめられた業績を得て、今、新たな装いで蘇るのである。

※文中の「![]()

![]()

![]() 」字については、立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所が公開する白川フォントを使用した。

」字については、立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所が公開する白川フォントを使用した。

(まつみや・たかゆき 国際日本文化研究センター共同研究員)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。