──墨子に古義は認め得るのか

松宮 貴之

■はじめに

私は書を中心とする古典研究の中で、その「解釈」「評価」「加筆」というものの意味について、以下のように述べたことがある(『新編 書論の文化史』雄山閣、2024年)。

「古典」とは、それを普遍と信仰するにたる「美」と、それを裏付ける「書論」という思想的世界、さらにはそこに主体として存する集団に利するという政治的側面をもっている。そして過去から現在にかけて、この現象が続いているとするならば、個々の作品に対してそのアイデンティティーを問いかける作業は、まさに急務と言える。…

…そしてこのような個々の古典研究が、所在地も鑑みつつ先ずは着手され、それによって潤色を落とされた実態、問い直された書論、またその潤色自体が、いままでにない連鎖を見せ、新たな真実を語り始めたときに、書道研究に於ける新たな展望も見えてくるように思う。

つまり、個々の加筆・解釈・注疏に於いて、様々な潤色、粉飾があったと仮定しても、それ自体が大きな意味を持つ場合があるということである。

本稿では、墨子に見られる宗教性に於いて、この特異な特質が、どういう意味を持つかを検討したい。そして、ロマン派の立場から、その墨子の宗教性が『詩経』の雲漢篇と密接な関係にあることを示し、それ自体に墨子の古義を求めんとする論究でもある。

■『詩経』雲漢篇

この詩篇は、主として「旱暵」に応じて祖霊へ敬虔な祈雨祭祀を行ったにも拘わらず、類感しないことへの悲哀が詠われている。

第一スタンザ(stanza)

倬彼雲漢 昭回于天

王曰於乎 何辜今之人

天降喪亂 饑饉薦臻

靡神不舉 靡愛斯牲

圭璧既卒 寧莫我聽

彼方に輝く、天の川。

晴れ渡った空に、ぐるりと巡る。

宣王が憂えて言う。

ああ、いまの人々に何の罪がある。

天はしきりに飢饉をもたらす。

神をたてまつり、しきりに敬愛を捧げ、

ついには献上する宝玉も

尽きそうだと言うに、

なぜ恵みをもたらしてはくれぬのか。

また第二スタンザに「禋祀」という語が現れるがこれは、『左傳・隱公十一年』に

吾子孫其覆亡之不暇、而況能禋祀許乎。

吾が子、その覆亡の暇あらず。いわんやよく禋祀をゆるさんや。

故務其三時、修其五教、親其九族、以致其禋祀。

ゆえにその三時を務め、その五教を修め、その九族に親しめ、もって禋祀を致す。

禋、絜敬也。

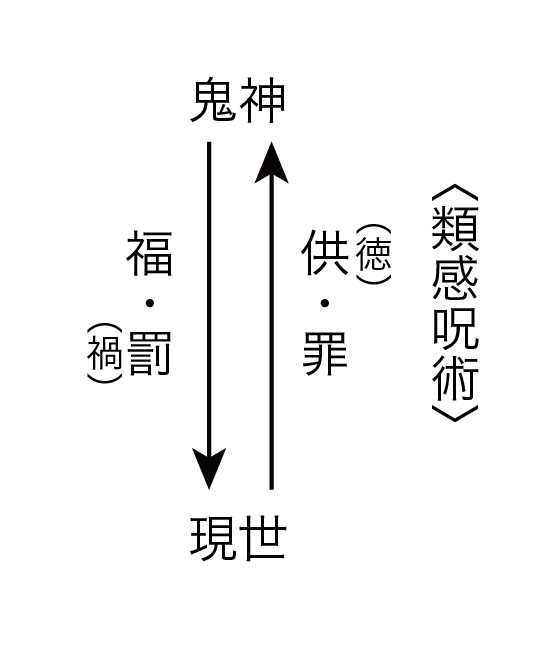

とある。後に詳論するが、私説ではこの祭祀こそが、墨子思想の基底にあるものと仮定したい。更に第七スタンザに見える「膳夫」とは、集伝に「食を掌るの官なり」とあるが、祭祀での供物の問題、すなわち「食」という根源的な中国古代思想の問題と連関している。神にお供えし、食してもらう、その(フレイザーの定義する)類感呪術として、現世の民も「食」にありつけると祈念された。

特に食料政策への言及は、『墨子』の七患篇にあるように、旱魃の際の食糧問題解決への思索に展開したと考えるべきであろう。

つまりは本稿は、雲漢篇に見える旱魃に於ける祭祀という形態が、墨子の思想、レトリックに呼応していることを確認した上で、墨子の古義をその儀礼に見出そうとするものである。

■災害と兼愛

池田知久氏など諸々の碩学は、墨子思想の中核に「兼愛」を措定したが、そのほか『墨子』天志中篇に、飢饉と天志の関係について言及しており、更に天志上篇では、討伐と天への祭祀について論じられている。

私は、この祭祀と兼愛思想の関係には、更なる検討の余地があるように思う。つまりこれらの思想は、元は雲漢篇の着想から敷衍したものと考えられないだろうか。

墨子に見える兼愛思想は、兼愛篇だけでなく、天志篇にも見出せるものであり、ある種の災害時に於ける、人の対処の在り方、こころの平等性としても、解釈できる。

例えば、赤塚忠は兼愛思想の基底に天志篇(古義)を措定したが、先に見た雲漢篇では、飢饉に於ける祭祀と、されど類感呪術が機能しないことへの怨嗟が詠われていた。

これは、『墨子』の天志上篇にも、予祝儀礼に端を発する思想として見られる。

四海之内、粒食之民、莫不犓牛羊、豢犬彘、潔為粢盛酒醴、以祭祀於上帝鬼神、天有邑人、何用弗愛也。且吾言殺一不辜者必有一不祥。殺不辜者誰也。則人也。予之不祥者誰也。則天也。若以天為不愛天下之百姓、則何故以人与人相殺、而天予之不祥。此我所以知天之愛天下之百姓也。

中華四海に囲まれた内側、穀物を食う民衆は、牛や羊を飼い、犬や猪を飼い、清く供物や御酒を造り、それにより上帝や鬼神を祭祀しないものは居ない。天に邑人がいれば、この祭祀を行い上帝や鬼神を愛しまない者はいない。既に私は、一人の罪なき人を殺す者は、必ず、一つの天罰があると述べた。

罪なき人を殺す者は誰か、それは人である。この罪を赦す者は誰か、それは天である。もし、天が天下の百姓を愛しまないとすると、どのような理由があって、人と人とが殺し合ったことに対し、天はこの罪を赦すのであろうか。これにより、私は天が天下の百姓を愛しむことを知ったのだ。

但しこれらの視角の相違は、私は論者の経験にあるものと考えている。例えば赤塚の場合、戦争という非常事態の体験をし、米軍の諜報活動の任にも当たっている。つまり赤塚の天観の基底には、緊急事態の体験があり、戦後生まれの山邊には、その体験がなく、そのような感性が希薄なことに起因してはいないだろうか。

墨子と同じく博愛思想を持つキリスト教の基底にも、やはり「黙示録のラッパ吹き」のような災害史観が認められる。近代に於いて、墨子とキリスト教の相似に言及した知識人は枚挙に暇がないが、そのよって立つところは、同じく自身の体験に基づく災害・非常事態に於ける人間の命の尊厳、平等観が核心にあるのではなかろうか。

つまり粉飾と言うよりも、災害時に生まれた宗教思想が、戦国期に「政教分離」政策に舵を切ったと見る方が妥当なように思われる。

■習俗思想史への挑戦──赤塚説の是非と甲骨文の菫と饉

赤塚忠は、天志篇の来歴を甲骨文に求めようと試みた。これに就いては、やはり賛否があろう。しかし、その批判の要因は、赤塚の思惟が宗教性に止まり、その背後にある緊急事態、災害という現実の危急に対する人間の営み、その思索に至る動機への認識を研究史の検証に於いて、等閑にされたことにある。

ここにこの観点の検証を補強するとすれば、例えば甲骨文の祈雨儀礼に纏わる

帝が雨ふらしむる

に注目するべきであり、その雩祭(雨乞いの祭祀のこと)について、赤塚は以下のように述べている。

祭りは、ことに雩祭は臨時の雨乞いも多く、また時期により相違があって、その次第必ずしも斉一でないが、概略を言えば、まず、その祭典を行う地の神に酒礼、燎礼を行って享し、つぎに上甲微以下の祖先神、先妣神、巫先神を祭り、さらに高祖神、および河、岳、その他の地神を祭り、最後にこれらの諸神をその祭地に招じ、ことに四方に祊祭を行って天の諸神を招じ、雩祭の場合にはここで雩舞を行って雨を禱り、よって卜問によって「帝が雨ふらしむる」かを断繇したのであり、祈年祭の場合にはさらに、王自ら、また王后、また専従者が苗、また恐らく若木を植え灌する呪術儀礼を行って雨を祈求した。

これに対して別系統であるが、墨子の「墨」字の構成要素である「黒」を内包する文字、それに関連する甲骨文の雨乞いの儀礼に「菫・饉・熯」があり、それに就いて徐中舒は、一九八八年『甲骨文字典』(四川辞書出版社)に於いて熯を釈し、旱魃に於いて人身供犠として人牲を焚く意味であると述べている。この人身供犠に当たって、帰趨される能動的一貫性(主体性・見返りを求めない諦観)は、『墨子』公輸篇にて、

子墨子歸、過宋、天雨、庇其閭中、守閭者不内也。故曰、治於神者、衆人不知其功、争於明者、衆人知之。

子墨子の楚国からの帰り、宋国を通り過ぎるとき、天候は雨降りで、ある里の入り口の門の下で庇を借りて雨宿りをしようとしたが、里の入り口の門番は雨宿りを許さなかった。それで故事に言うことには、「ものごとを神のみぞ知るうちに治める者は、衆人はその者の功績を知らない、明々白々とものごとを争う者は、衆人はこの者たちのことを知る。」と。

■類感呪術と墨──禋祀と湯王

さて早く戦前に、出石誠彦は「上代支那の旱魃と請雨」(『支那神話伝説の研究』中央公論社、1943年)の中で、天の旱なる際に、火を以て魔術をし、人間を犠牲としたことを述べているが、何故その魔術が成立したかという論理については、言及していない。

私は、拙著『ムスビの系譜 : 書とは根源的に如何なる行為なのか 』(東峰書房、2025年10月)の中で、

そもそも「焼く」という行為自体に、浄化、聖化の意味があります。よって、例えば引伸して「罪を焼く」義になり、その後それは煤、つまり墨が残る。そこに自然の大循環として焼煙が雲となり、雨が降る訳です。…

と述べた。本著は、書の原義解釈を求めたものであるが、死灰を水で「ムス」という観念と雨乞いの予祝との関係性を考究し、その類感呪術と書が織りなす構造を明らかにせんとした。恐らくこのような発想が、雨乞いの祭祀、燃焼による作雲降雨の誘引儀礼たる「禋祀」に蔵せられているのではあるまいか。

墨子の兼愛下篇に見られる「湯王旱魃」は、中国古代の殷の初代王・湯王が、民のために自らの身を焼いて雨を降らせようとしたという伝説であるが、民が旱魃に苦しむのを見て、自らの身を火で焼き、生け贄にしようとする禋祀の情景は類感呪術であって、これが兼愛思想(下篇)に収斂されている。

これらの事象から勘案すれば、墨子に見られる宗教性は、後付け、粉飾で片付けていいのだろうか。雲漢篇の宗教性に因む、一貫した合理性、整合性があるように思えてならない。

『詩経』の中の「雲漢」の起源は、鄭箋によって、「天河(天の川または銀河を指す)」とされ、それが歴史的解釈として定着してきたが、その古義としては、禋祀の犠牲とされ雲を呼び寄せ、雨を誘引する主人公であると再定義できないだろうか。

そしてこのような、旱魃に際する類感呪術が、墨子の思想に、あらゆる場面で少なからず顔を覗かせ、影響を与えていると言える。

恐らく、戦国期以降にあらゆる過程を経て、現今の『墨子』に至ったのだろうが、「戦国」という事態に対応すべく、その緊急性の中でこの書が立ち上がったのならば、やはり兼愛の思想(兼愛篇)や、整備された統治システム(尚同篇)などの現実対応が肝となっただろう。

故に、ハード面(実務・工)に対応する為政者は、現実的な政策の根拠に、元来、墨家集団が有してきた神話を、民へのソフト面(文学)の印象操作としてその古義たる宗教性を上書しなければならなかったとも考えられる。

雲漢篇の「漢」という文字が天河を意味する以前は、雨乞いのため、飢饉・災害の際に、見返りを求めず、犠牲になるひと(人柱・人身御供・生贄)を指した。

この漢という字が、古文字時代、その字義要素として墨子の「墨」と同様に、入れ墨人形「黒」字を内包しているところで、その思想的アイデンティティーの意味で通用しうるだろう。

そして漢の古意が、現代漢語(好漢・女漢)にまで残存し、その掟・抽象的原理・制度に殉ずる観念が、緊急事態に対する人の対処の有り様に現れているのではなかろうか。さらに言えば、墨子の思想の基盤とこの古義が通底する可能性の高さを提起して、本稿の末尾としたい。

(まつみや・たかゆき 国際日本文化研究センター共同研究員)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。