Ⅰ:二十四孝図

|

本書は両冊ともに2025年3月15日から5月6日まで、広島県廿日市市の海の見える杜美術館で開催された「二十四孝図──ふしぎで過激な親孝行」の展観図録で、ほぼすべてカラーによる図版と解説、論文からなる。Ⅰは主に室町、桃山時代に日本で描かれた絵画を、Ⅱは中国清代に蘇州、天津、高密(山東省)などで制作された民間版画を収める。

二十四孝とは、中国の二十四人の孝子による孝行譚で、絵図をともない、また演劇、語り物などの題材として、宋代以降の近世社会において広く流布した。また近隣の朝鮮半島、日本、ベトナムにも早くに伝わり、特に日本では室町期に五山僧がもたらして以来、狩野派の絵師や円山応挙など著名画家による数多くの屏風絵や扇面画が描かれる一方、歌舞伎の『本朝二十四孝』、西鶴『本朝二十不孝』から落語の「二十四孝」まで、絵画、文学、演劇、芸能を通じて庶民層にまで浸透し、大きな影響を及ぼした。前近代の漢文文献で、二十四孝ほど広く長く深く流通しながら、現代ではほぼ忘れ去られたものは他に例がない。そこに中国、日本の関連絵画の主要作品を一堂に集めた、おそらくは初めての試みである今回の展覧会の意義がある。このような展示を日本以外で開くことは不可能であろう。以下、本書の解説を補う形で、二十四孝の歴史を簡単に述べ、コメントを加えることにしたい。

現在知られる最も古い二十四孝は、敦煌文書「故円鑒大師二十四孝押座文」だが、二十四名全員の名前は挙げていない。円鑒大師雲弁は後周の広順元年(951)に歿しており、成立はそれ以前である。なお内蒙古の赤峯市で発見された遼の耶律羽之(941年歿)墓中の銀瓶(『契丹王朝──内蒙古遼代文物精華』)には、元覚、老萊子、王祥など八人の孝子図が刻されており、これも二十四孝の一部である可能性が高い。ついで宋、金、元代の北方墳墓からは数多くの二十四孝壁画が発見されているが、そのメンバーは、高麗末期の『孝行録』に見える二十四孝と同じである。これには生涯に四度入元し、元朝の文人官僚とも交際した高麗の重臣、李斉賢の賛がある。元来は絵もあったはずだが現存しない。その内容は当時の中国のものであろう。山西省長治市魏村の金の天徳三年(1151)墓中の壁画(『考古』2009-1)は、「画相二十四孝銘」と題し、絵と文章から成るが、その顔ぶれは高麗の『孝行録』と一致し、かつ文章も一部共通する。これによって当時、絵と文からなる二十四孝の書物がすでに存在したことを知りうる。この『孝行録』、『画相二十四孝銘』が現在、二十四人すべての名前を知りうる最も早い「二十四孝」である。なお今回の展示では、出土品以外の元代絵画の例として伝孫君沢作、丁蘭、陸績の二図を唯一のものとして重視するが、このほかにも、トルコのトプカプ美術館蔵の元代「彜倫之道」図がある。これは劉政、董永、王祥、田真、伯瑜、徐文の六人の孝子図で、劉政は『金史』「孝友伝」に見え、徐文は元覚と同話で図様も等しい。他に例のない特異な内容であるが、おそらく二十四孝の一部であろう。

この北方系二十四孝に対して、南方福建の元末の文人、郭居敬の『全相二十四孝選』(中国国家図書館に明初刊上図下文本があるが四名を欠く)は九人の孝子を入れ替える(うち「趙宗替痩」と「張孝張礼」は同話)。入れ替わった理由は、たとえば『孝行録』系の「鮑山」は陳寿『三国志』の「鮑出」を誤ったものであり、「王武子」の割股による孝行は元代では法令により奨励されなくなるなど、信憑性と時代の変化であろう。日本には明の嘉靖25年(1546)刊本が伝わり、原本は現存しないが、写本が龍谷大学などに残る。この郭居敬『全相二十四孝選』が第二の二十四孝である。なお郭居敬にはこの他に『百香詩選』の作がある(中国では散佚し、龍谷大学蔵室町写本が唯一の伝本である)。これは百種の香りある物を詠んだ詠物詩で、『全相二十四孝選』にも同じく詠物詩的な性格があり、画題により相応しいと考えられよう。

ついで明代後期の万暦年間に多数出版された日用類書『日記故事』に見える二十四孝は、『全相二十四孝選』のうち兄弟の話である「田真田広田慶」と「張孝張礼」を親子の話である「江革」と「仲由(子路)」に入れ替える。これが第三の二十四孝で、中国では以後現在に至るまで、二十四孝と言えばもっぱらこの『日記故事』系統のことで、前の二つは忘れられた。しかし日本ではこの三つの系統が同時に存在し、かつそれが混淆して絵画にも反映した点に特徴がある。

ちなみに二十四孝の屏風絵や扇面画は日本以外では見られないが、中国、朝鮮にも記録はある。たとえば『朝鮮王朝実録』の太宗13年(1413)12月30日の条には、『孝行録』の絵を屏風にして李斉賢の賛も加えたとある。朝鮮には元代の画家、李弼(伝不明)の「二十四孝図」も伝わっていた(世宗の子、安平大君の匪懈堂蔵)。また明の嘉靖年間、奸臣として名高い嚴嵩(1480-1567)に「賜画面扇二十四孝人物」(画面扇二十四孝人物を賜う)詩(『鈐山堂集』巻16)がある。これは皇帝から下賜された扇面であり、宮廷絵師が描いたのであろう。このように屏風絵や扇面画は中国、朝鮮にもあったものだが、それが日本では多様な発展を遂げたのである。なお中国では古い作品は失われ忘れられたものの、二十四孝自体は形を変えて健在で、現在でも「新二十四孝」と題して、特定の人物ではなく、「父母を時には旅行に連れて行く」、「週に一回は電話する」など二十四の標語を書いたものを街角やバスの中で見かける。

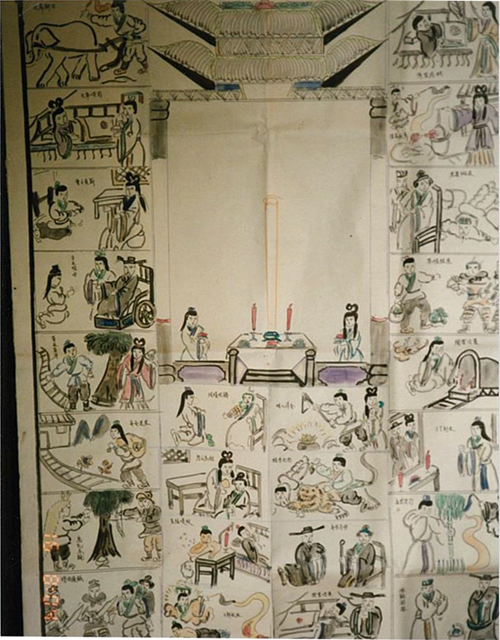

最後にⅡの中国の民間版画について述べる。解説にはこの種の図録には珍しく版画の文章の翻字があり大変便利であるが、惜しむらくは誤読が散見される。清の康煕以後の版画を収録するが、注意を惹くのは、清末の光緒年間になると、潘祖蔭、翁同龢、張之洞など当時の著名な高級官僚、学者の名を冠するものが現れることである。1941年刊『新輯二十四孝』にも傅増湘、斉白石など有名人の名がある。これらはむろん本屋による偽托であろう。それ以前は史上に名を残すような著名人とは全く無縁であった二十四孝が、魯迅の「二十四孝図」(『朝花夕拾』)に見られるように封建道徳として排撃された時代において、なぜこのような著名人の偽托が行われたのか興味深い。このような民間版画は、一般の家庭で吉祥画として鑑賞されたもので、宗教行事とは特に関係がないと思えるが、中国では現代でも宗教儀礼に用いられる二十四孝図がある。たとえば貴州省安順では、祖先を祀る中元節(旧暦7月15日)に二十四孝図が売られているが、それは中央部に先祖の名を記すための空白があり、その四周に二十四孝図を配したものである(写真)。本書解説が述べる日本の戦国時代の葬儀に用いられた二十四孝屏風絵などの起源は、やはり中国にあるだろう。本書は絵図の全体像を収める他、各孝子ごとの図様を集めて解説しており、その異同と変化を知るうえで便利であるが、たとえば老萊子の父母の位置が、中国伝統の男左女右になっているものと逆のものがあるなど、更に考究すべきであろう。

二十四孝は東アジア漢字文化圏のいわば忘れられた文化遺産である。現在、二十四孝の中で人々の記憶に残るのは、おそらく孟宗竹くらいではないだろうか。今回の展示と本書の刊行は、そういう意味でまさに快挙であり、これを契機として、絵画だけでなく文学、芸能など多方面における二十四孝の研究が進み、また一般の関心がふたたび蘇ることを期待したい。

(きん・ぶんきょう 京都大学名誉教授)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。