あだなの多い理由、なぜ付けたのか

佐藤 文俊

■前口上

1627(天啓七)年、流賊は陝西北部から始まった。1644(崇禎十七)年、農民反乱の性格を強めた李自成等の集団により、満洲族と流賊、両者への対応で混乱の極にあった明朝が倒された(1)。この流賊への参加者はあだなでの呼称が一般的であった。こうした呼称の理由、あだなの種類と内容はどんなものか、しかもほとんど文盲に近い参加者が、その呼称を通していわんとしたことは何か。本連載で検討してみたい。

■あだなとは

一般的に、日常社会における個々人の特技・容貌等を特化したあだなは、大小の集団内で愛称であれば人々の関係の潤滑油にもなり、誹謗・中傷的な呼称であれば集団内の亀裂、個人の排除につながる場合も生じる。

では日常の生活が破壊された結果、異郷に流動し理不尽な戦いを強いられながら生命の維持を図らざるをえない、非日常社会における集団内において、構成員があだなで呼び合うことはどのような意味をもったのであろうか。

流賊に非常にあだなの多いことは明側の前線の高官が確認している。例をあげると、1635(崇禎八)年7月、戦闘処理を伝えた湖広巡按御史(各道監察御史。巡按御史は監察御史のうち、命を奉じ地方を巡察する)の余応桂は「但し、賊中混名多く、養馬小賊といえども、亦偽りて龍・虎等の号を称す」(「兵部題〈兵科抄出湖広巡按余応桂題〉残稿」中央研究院歴史語言研究所史料叢書 明清史料壬編第二本。以下『明清史料』壬・二のように略称)といい、また崇禎十一年、陝西流賊と戦う総司令官、三辺(延綏鎮・寧夏鎮・甘粛鎮)総督の洪承疇は投降させた流賊の「大半は精壮にして、尚お妖名・混名多し」(「兵科抄出陝西三辺総督洪承疇題本」『明清史料』乙・九)という。

まずあだなの典型的な実態例を紹介しておこう。1631(崇禎四)年、陝北東路の流賊集団を代表する領袖・王嘉胤が黄河を山西に渡河後、明側と通じた仲間に殺害された。後継に指名された紫金梁(本名、王自用)に結集した流賊首(掌盤子)は「老回回、曹操、八金剛、掃地王、射塌天、閻正虎、満天星、破甲錐、邢紅狼、上天龍、蝎子塊、過天星、混世王等、及び(高)迎祥(本名)、(張)献忠(本名)、共三十六営、衆二十万」(『明史』巻三〇九・流賊)の如くであった。明軍と郷里支配層の武装勢力は、回族や三国時代の英雄・曹操、天地をひっくり返そうという王、恐ろし気な虎・狼・龍、蝎等を名乗る流賊と戦っていたわけである。

■流賊史の時期区分

明終末期の陝北から拡大した流賊史を概括的に区分すると以下のようになる。

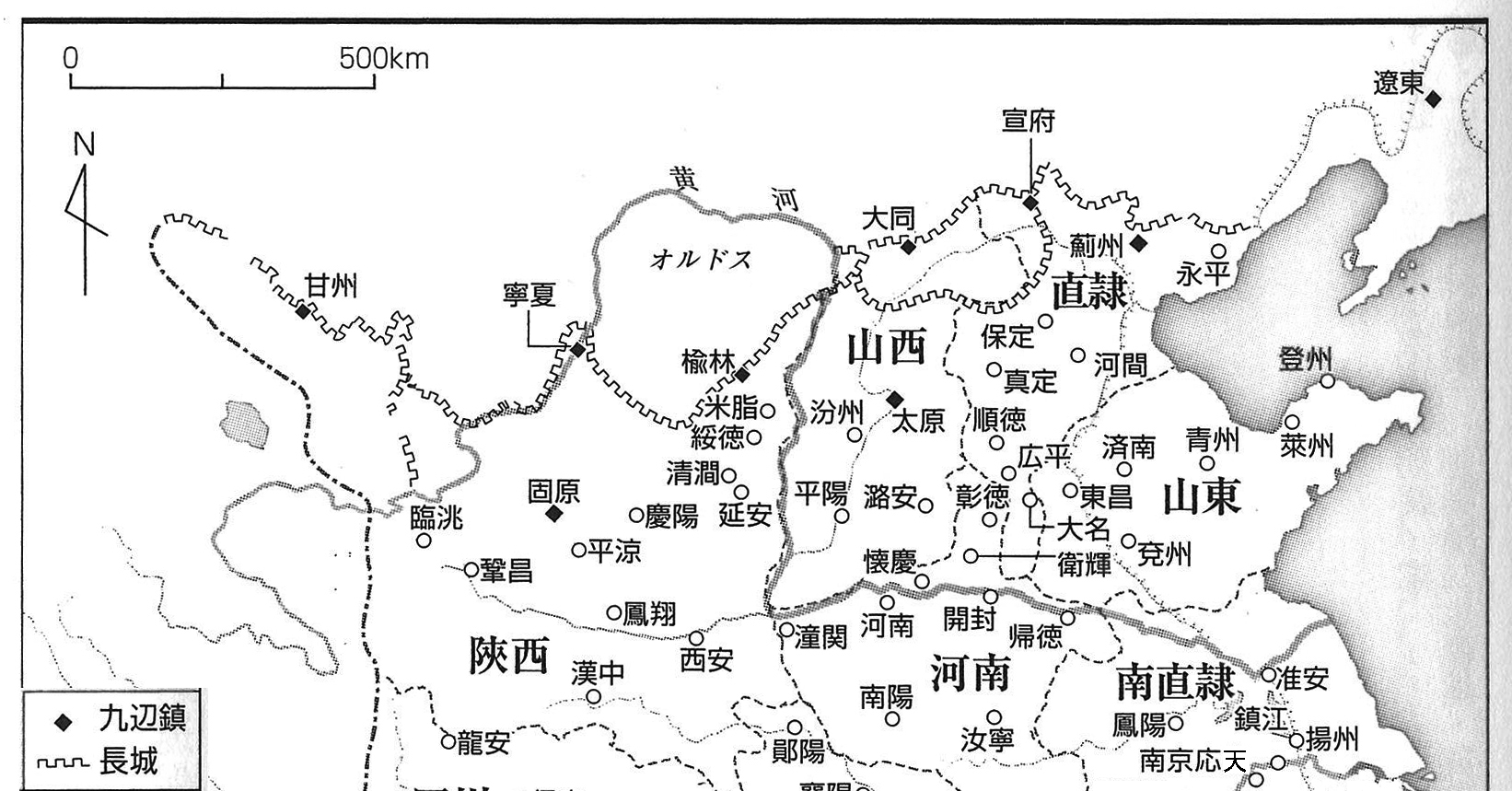

第一期は1627(天啓七)年から1633(崇禎六)年頃までである。長城周辺の陝西軍の防衛区分(主な目的は対モンゴル防衛)の陝西東路で反乱に立ち上がった、最初の大規模流賊の王嘉胤集団は、明軍との戦いで黄河を渡河し山西で活動する。崇禎四年、王嘉胤が部下に殺された後は前述のとおり紫金梁が後継者に推戴される。崇禎六年、この集団が明軍に解体されると、余部は河南へと流動する。

一方陝西西路では、崇禎三年、北京救援に動員された明軍の内、中途で脱走した神一元・神一魁兄弟が反乱を起こした。その余党は崇禎六年まで陝西で活動していたが、根拠地の深山にこだわったため、明軍と在地武装勢力にほろぼされた。

第二期は崇禎七年から九年までである。闖王高迎祥を軸に、多数の掌盤子に率いられた流賊が陝西・山西・湖広・河南・四川・江蘇北部等を大流動した時期で、流賊としての最盛期である。

第三期は崇禎九年九月、高迎祥が明軍との戦いで犠牲になった後、兵部尚書楊嗣昌指揮のもと有力流賊を投降(張献忠等の偽装投降も含む)させたため、李自成等少数の流賊が抵抗するのみとなった。流賊の低調期である。

第四期は1641(崇禎十四)年前後、李自成等が農民的要求を掲げ劣勢から回復して、明を倒し政権樹立を展望する時期である。

■流賊の参加者

多数のあだなを冠した参加者とはどのような人々であったのか。生産力の低い黄土台地で畑作をあるいは半農・半牧を営む農民は、離村した人の分も含めて明の賦役を負担させられ、満洲族掃討費用たる遼餉も土地税に付加された。その上、数年厳しい天災が連続し、多くの人々が餓死または離村し流民化した。交通・輸送手段としての駅伝制維持のために、富者は重役である養馬戸に任命され、貧戸の民は駅卒に雇われていたが、養馬に失敗し土地・動産を失った富者は貧戸化し、駅卒削減で失職した者は流民化した。

特に注目すべきは明軍兵士である。陝西には長城九辺鎮の内、四辺鎮(楡林・寧夏・甘州・固原)が集中していた。辺軍はもともとモンゴル族にそなえるのが任務で、国内の通常の反乱等の治安維持には関与しなかった。しかし流賊が拡大し王朝の存立に影響を及ぼし始めると、この事態にも対応させられることになった。万暦末1610年代、ヌルハチに率いられた後金国が巨大化し、しばしば長城を越えて明側に侵入し北京を脅かす事態に、遠方の陝西軍もしばしば動員された。この時期は兵士の給料の遅配や上官のピンハネが常態化し、駐屯地の家族を含めて一般兵士は貧窮化していた。遠距離移動の際も食糧をはじめとした支給が不十分で、北京への動員途中で部隊を脱走する者が続出した。彼らは原隊に復帰せず、郷里の近くの山塞等に立てこもった。明軍も彼らを懲罰し、原隊に復帰させる強制力を有していなかった。

陝北流賊の中心は延安府・慶陽府であったが、特に巨鎮の楡林鎮(延綏鎮)を抱える延安府の飢餓・流民化状況が厳しく、脱走した兵士が流民や飢軍を組織した。延安府の特殊性として「県堡星錯し、軍民雑処す」(呉甡『憶記』巻一)とあるように、行政と軍政区画の堡等の施設が隣接し、軍民が雑居する状態があげられる。陝西には伝統的な馬賊も存在し、その他、明終末期の陝西には流賊と密接な関係を持つ土賊が各地に発生した。郷里の土豪層で時には政府の徴税も拒否し、あるいは土豪間で武闘も辞さない武装集団であった。陝西における流賊と土賊の両者は協力関係にあった。

以上のようにあだなを冠した流賊の参加者は明軍逃亡兵士、流民、駅卒の他、馬賊、鉱賊(鉱山労働者)、ごく少数の下級読書人、一部の回族・モンゴル族・ラマ僧等があげられる。

■流賊の組織と特徴

第一期の根拠地にこだわった陝西西路の流賊が消滅した後、流賊は長江以北の地域を大流動した。優勢な明軍側の攻撃に対しては徹底した分散方式によって抵抗し、攻撃が緩めば各賊首が連合して戦った。この大流動時期に確立したのが掌盤子組織である(2)。この組織は明軍に比べて騎馬戦に優れ、迅速性・機動性を有していた。また、家族・飢民を連れた生活・軍事集団で長距離移動も行うという矛盾した側面を有し、老営に置かれた家族と一緒なのは構成員にとっての生きがいであると同時に、明軍から狙われやすいという弱点も併せ持った。いずれにしろ流賊側の史料が存在しないため不明な点が多い。なお掌盤子は、ほぼ陝西流賊の中心地である延安府出身者であった。

掌盤子の組織は一番下位に20人の兵を率いる管隊が置かれ、その上に小管隊(嗩頭・領嗩)、さらに老管隊(大嗩頭)があり、最上位に賊頭たる掌盤子がいた。戦闘においては精兵たる騎兵が軸で、一騎兵には数頭の軍馬と運搬用の十数頭の驢馬等が用意され、これを支えるために養馬の係り、武器の管理等の従者が十余人いた。この他に多数の歩兵がいた。掌盤子や組織の幹部・精兵等の妻子は正営に置かれ、この営は老営と称された。付随する飢民も含めてどれくらいの人数かは全く不明であるが、史書の伝える概数で、大掌盤子は一万余りを有する。明の武装勢力が優勢な場合は分散して逃亡するか、投降した。

こうした掌盤子を支える後勤部隊について触れておきたい。人馬の食料の調達する打糧隊・打馬草隊、各部隊に諸種の連絡をしスムーズな行動を促す吹手隊、兵士の衣服や幔幕等の補修を担当する裁縫隊、武器・弾薬の製造と補給の銀匠隊、構成員の子弟による孩児隊、諜報部隊等がある。

■なぜあだなをつけたのか

古今東西、時の支配体制転覆につながる行動に参加した者は、自身の出自を隠して敵方に誰かを悟られないように工作するのが一般的である。『懐陵流寇始終録』巻一に「一時、賊首の多くは辺軍の豪にして良家の世職(の関係者)で、姓名の聞かれると親族の累となることを恐れ、故に相率いて渾名を立つ」とある。明代は万里の長城沿いに多数の軍人が駐屯していたが、そのうち脱走した名門武家の子弟が自分たちの親族に明の追及の手が及ばないようにするため、あだなを立てたという。これは軍人以外の流賊に参加した民も同様で、郷里の親族に累が及ぶことを警戒するという理由も含まれる。

流賊集団内部では、あだなの呼称がどのような意味を持ったであろうか。掌盤子に直結し同様な部隊編成をとる特殊部隊(派遣・巡邏の任務にあたる)たる夜不収は、敵方の動向を探り味方の行動を決定する資料を収集した。ここでは「(新たな捕虜に)毎隊自ら綽号を取らしめ、往日の姓名を問わず」(『平寇志』巻六)とあり、掌盤子下のどの隊でも、あだなでの呼称が共通であった。また、流賊集団内部の上司に対する呼称も軍隊編成上の階級、掌盤子・老掌家・老管隊をもってするのみであったという。これらは、掌盤子と部下、精兵と従者等、身分の高い者と低い者の関係は残すものの、簡素化した秩序のもと、戦時における生活・軍事集団の共同行動をとる機動的な慣習といえよう。集団内でのあだなでの呼称は、参加以前の身分・出身を超越して共通の目標でまとまり、同時に集団の構成員としての自覚と権威を有することになったと考えられる。

また自らあだなをつけ、あるいは与えられた当人達は、そのあだなを通して変身願望や仮託により、現状の生活状況に対して否を唱えるという主観的側面も考えられよう。

明軍側でもあだなのない反乱集団は流賊と認めていなかった。例えば崇禎九年、陝西巡按御史の周一敬は「名号の無い」賊に遭遇し、「もともと叛兵に係り、流賊に仮粧した」にすぎない(「兵科抄出陝西巡按周一敬題本」『明清史料』辛・三)と、単なる反兵集団が流賊を装ったものとして、両者をあだなの有無で区別している。

あだなと本名を一致させる作業は、命をかけて流賊と戦った明軍の論功行賞にとって必須の事項であった。湖広巡按御史の余応桂は崇禎八年の戦いの結果(前述)を次のように上奏した。「私は直ちに報奨金を計算して兵士を慰労しようと思いまして、上津県(湖広鄖陽府)知県の蔣宗紳に委ねて切り取った賊の首と耳と鼻を県の大通りに並べ、士・民に検閲させた結果、ただ132名が判明しました。……三営が各々一賊首を斬ったことは確かです」(『明清史料』壬・二)と。このように、事実に基づいた公正な判定による報奨の確定は明軍の士気を高め、その際、賊首の殺害が認定されれば、高値の報奨金にありつけた。

【註】

(1)佐藤文俊『李自成 駅卒から紫禁城の主へ』(世界史リブレット・人)〈山川出版社、2015〉、李自成の乱に関する日・中の主要著作は同書巻末の参考文献参照。「明終末期の陝西流賊関連地図」の出典も同様。 (2)掌盤子とは、明終末期、華北の黄土台地の山岳地帯を足場に流動する、有力な賊首の呼称。他に「掌家」「管営者」ともいう。「盤」は反乱軍の駐屯地、「盤子」は部隊を指す。掌盤子として認められる条件は営をたてて独立し、少なくとも戦闘の基本単位である2から3の哨(精兵100人)を掌握していることが必要。拙著『明末農民反乱の研究』(研文出版、1985)第一章第一節による。

(さとう・ふみとし 元筑波大学)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。