日本紅茶の始まりは、五代友厚、大久保利通なのか?

鹿児島 大久保利通像(左)と五代友厚像

もう5-6年前になるが、あるテレビ番組制作会社の人と『お茶の旅番組企画』について話したことがある。その時先方から「もし紅茶をテーマにした旅番組なら、歌手の植村花菜を使うのはどうでしょう?」と言われて驚いた。植村花菜といえば、ヒット曲『トイレの神様』は知っていたが、お茶好きとか、お茶に関係がある人とは聞いたことがなかった。しかも彼女を使う理由が「植村は明治の元勲大久保利通の子孫だから」と聞いて完全に面食らってしまったのを思い出す。

大久保利通の父で薩摩藩士の大久保次右衛門が、沖永良部島に流された際に娶った島妻との間に生まれたタケのひ孫が植村だと現地の新聞に書かれていたので、その家系は理解したが、大久保が紅茶に関係があるとは、この時まで全く知らず、テレビ制作側のリサーチ力に脱帽した。

殖産興業を掲げた明治政府、その中心人物は大久保だったが、その興業の中には茶業も含まれていた。しかも従来の緑茶ではなく、世界市場を鑑みた紅茶製造に目を付け、明治6年(1974年)内務卿大久保利通の命により、政府勧業寮農務課製茶掛が設置され、同時に紅茶製法書を編纂したと確かに紅茶史に書かれている。要は担当部署を置き、紅茶製法本を作らせたのだが、これは日本で初めてのことだった。

翌年熊本山鹿と大分木浦に紅茶伝習所を開設、中国人茶師2名を招聘して、紅茶製造講習会まで開いている。その次の年も熊本人吉で紅茶伝習所が開校されており、政府がそれまで経験のなかった紅茶製造に力を入れた様子が窺える。但し招聘した中国人茶師は緑茶専門で、この試みは失敗に終わったとある。

政府は1875年旧幕臣で、静岡で製茶を始めた多田元吉を勧業寮で雇用し、中国茶業視察(湖北漢口等)に派遣して紅茶製造法などを実地に習得させている。そして伝習所で作られた紅茶を上海まで多田に持って行かせたが、その商品価値は散々だったらしい。

中国紅茶は合わないと判断したのか、翌年再び多田らをインドに派遣し、インド風紅茶製法に加え、種子、製茶機械などを持ち帰らせた。多田元吉が最初にインド風紅茶を作ったのが高知だったという前回の話にここで繋がってくる。この多田も、明治初期の茶関係者としては、かなり早い時期に中国、インドの奥深くに踏み込み、茶旅しているので非常に興味が湧く。

ところで大久保利道はなぜ紅茶に興味を持ったのだろうか。それが分かる資料はないかと鹿児島へ行ってみた。だが鹿児島市内を歩いてみても、西郷隆盛ゆかりの場所は沢山あるのに、維新の元勲大久保に関するものは少なく、故郷での大久保の評価は未だに高くはないとの印象を受けた。

大久保に紅茶を教えた男がいた、と言われた。それがあの『五代友厚(才助)』だと聞き、興味を持った。五代といえば、数年前NHK朝ドラ『あさが来た』でディーン・フジオカが演じて、一躍有名になった人物。薩摩に生まれ、長崎海軍伝習所で学び、薩英戦争ではイギリスの捕虜となり、逆にイギリスへの留学生派遣を実行(自らも参加)。明治維新後は実業界に転じ、大阪商工会議所を立ち上げ、大阪経済の恩人と呼ばれている。

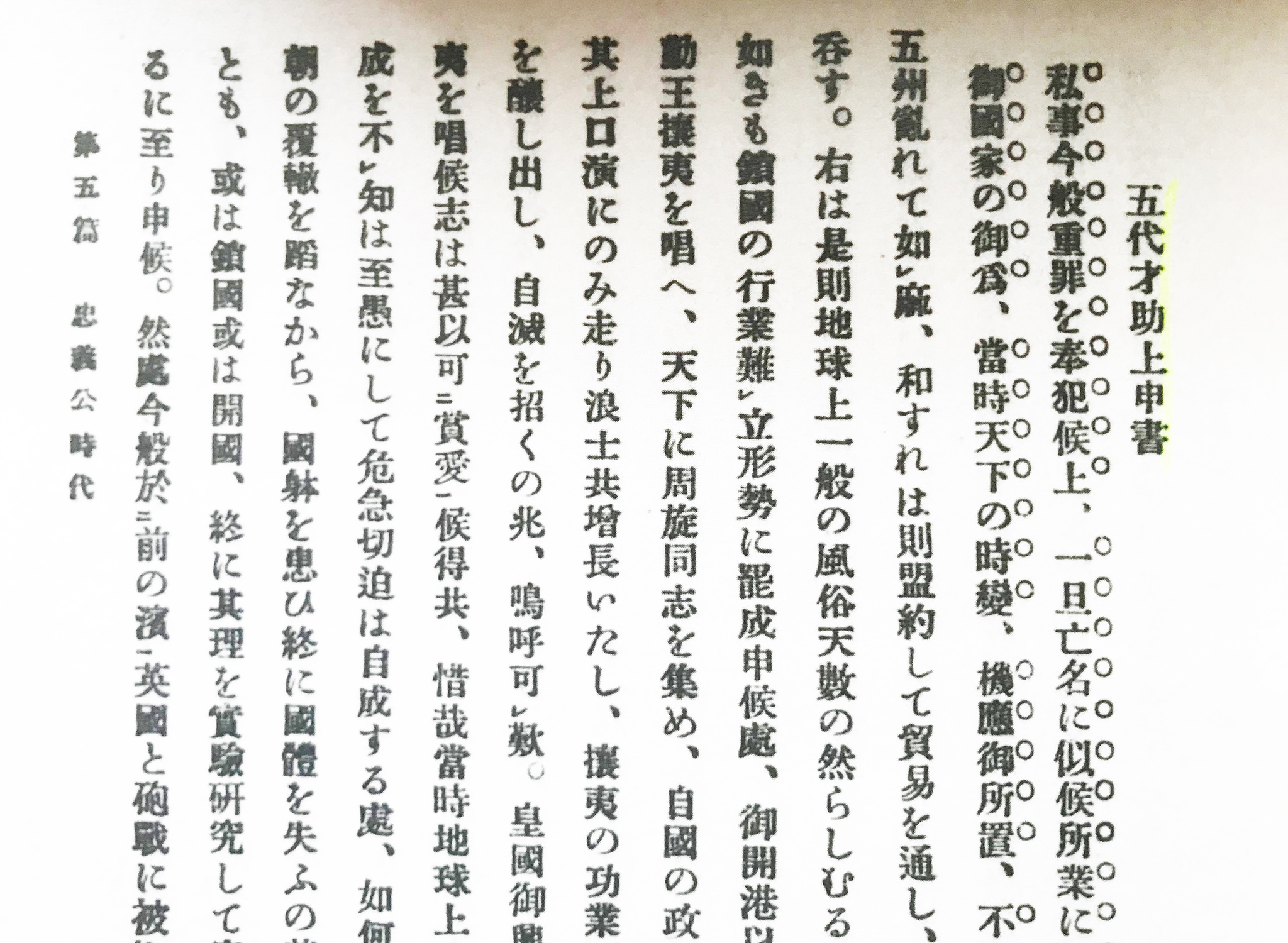

その五代が幕末留学生を派遣するにあたり、その資金確保のための具体的な企画案を提出している。薩藩海軍史に書かれた『五代才助上申書』の中身を見ると、確かに紅茶の簡単な製造法まで紹介されており、この時代(1864年)に日本人で紅茶について知っている人間がいたことには驚く。そして大久保はこの上申書を見たか、直接五代から紅茶について聞いていたに違いない。

五代才助上申書

ところで五代は一体どこから紅茶の知識を得たのだろう。五代は海軍伝習所など長崎との関係が深く、横浜でイギリスの捕虜から解放された後も、長崎のグラバー邸に一時寄寓していたという。グラバーといえば、幕末の武器商人とのイメージが強いが、実はこの頃は長崎で九州茶の輸出も手掛けており、このグラバーが日本での紅茶生産について検討する中で、五代にも話したのではないかと勝手に想像してしまう。

長崎 グラバー園入口

ただ留学は実行されたが、薩摩で紅茶が作られたという記録は見られない。鹿児島で紅茶生産が本格的に始まるのは昭和の初め。五代の上申書には紅茶以外にもいくつかの商品が書かれており、紅茶はあくまでもアイデアの一つに過ぎなかったようだ。イギリスから戻った後も紅茶について行動した記録が見られないのは、イギリスでもっと重要なものをいくつも見付けたからに違いない。

鹿児島の枕崎や知覧では、現在美味しい紅茶が作られている。温暖な気候が紅茶生産に適していると言われているが、それは期せずして五代や大久保から脈々と受け継がれたものであったとしたら、何とも興味深い。今年の大河ドラマ『青天を衝け』で何とディーン・フジオカが再び五代友厚役をやると話題になっているが、しかし紅茶の話題が出ることはないだろう。

枕崎 茶畑

▼今回のおすすめ本

『茶の文化史 神話の世界から五感の世界へ』

茶の世界を簡潔にバランスよく解説。日本には根付かなかった中国紅茶についてももちろん触れています。

――――――――――

須賀 努(すが つとむ)

1961年東京生まれ。東京外国語大学中国語学科卒。コラムニスト/アジアンウオッチャー。金融機関で上海留学1年、台湾出向2年、香港9年、北京5年の駐在経験あり。現在はアジア各地をほっつき歩き、コラム執筆中。お茶をキーワードにした「茶旅」も敢行。

blog[アジア茶縁の旅]