山本 英史

かつての東西冷戦の最中、両陣営の間に引かれた「鉄のカーテン」をもじったアジア版を「竹のカーテン」と称した。日本にとって中国は戦後国交が途絶えたこともあり、そのカーテンに隠れた向こう側がきわめて見えにくい時代であった。

1950-60年代、ごくまれに中国に招待された友好人士が帰国すると、マスコミはまるで地球に帰還した宇宙飛行士のような扱いをした。誰もが行けるわけではない中国、それだけに彼らがもたらす情報は貴重だったのである。

その情報の一つに「ハエやカが一匹もいなくなった中国」というのがあった。招かれた農村にしばらく滞在したが、その間一匹のハエもカも見かけなかったとのことで、みずからの体験に基づいて中国の衛生状況の劇的な改善ぶりを伝えるものだった。戦前の中国農村を知る日本人たちはハエ・カが絶滅した世界をにわかに信じることができなかったが、「それほどまでに新中国は生まれ変わったのだ」と言われれば、黙らざるを得なかった。

同じころ中国共産党の機関紙『人民日報』が掲げた写真に「子供が乗っても倒れない稲」というのがあった。湖北の人民公社では「革命的科学農法」に成功し、そこで実った稲の「密植」ぶりは子供四人の体重に耐えられるほどであるとして、「大躍進政策の偉大な成果」を喧伝するものだった。日本の農業技術者たちは科学的にあり得ないとの意見で一致したが、「そうした科学的常識を超えて奇跡を可能にしたのが新中国なのだ」と言われれば、黙らざるを得なかった。

文化大革命が始まったころ、日本の一部の新聞でも、それを「新たな文化を創造する革命」として持ち上げることがあった。しかし、北京での紅衛兵の様子を伝える一連の記事に接し、当時高校生になったばかりの筆者でも、ぼんやりとではあったが、彼らが繰り広げる文化財の破壊などの過激な行動に違和感を抱き、道路や商店の「革命的」改名に何の意味があるのかとも思った。しかし、中国の若者たちはみな高い政治信条の下、「数千年来の一切の搾取階級が造り出した人民を害する旧文化を破除する革命」にこぞって参加していると言われれば、そんなものかと納得し、同時に彼らに曰く言い難い羨望の念を抱いたのであった。

しかし70年代になり、日中国交回復が実現して徐々に人的交流が増してくると、これまでに伝えられてきた中国のそうした「実態」はきわめて一面的、場合によってはまったくのウソであり、あまたの「あばた」が「えくぼ」として伝えられていたことが次第にわかってきた。80年代初めに山東に留学した筆者も自分の目で生の中国を見たことで、子供時代に思い描いていた中国観(そんな大げさなものではなかったが)とのギャップを痛感した。

80年代においてさえ公衆トイレの汚さは筆舌に尽くしがたかった。それは農村では言うに及ばず、都市にあっても大差なかった。うずたかく積み上げられた排泄物にはハエとしか思われない虫がびっしりとたかっていた。「中国にはハエがいない」という思い込みは留学初日にして一瞬で消え失せた。

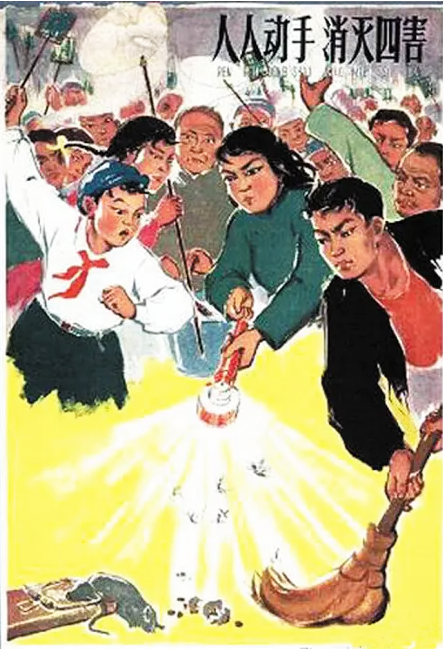

確かに50年代末にはハエとカに加えて穀物を食い荒すスズメや伝染病の媒体となるネズミを撲滅する「四害駆除運動」なるキャンペーンが張られたことがあった。その大衆動員はスズメの乱獲によって天敵がいなくなったイナゴが激増するなど、生態系が変わるくらいのすさまじいものであったが、スズメはともかく、いくらでも増殖を繰り返すハエやカがこれで“全滅”するとは思えなかった。また中国の大衆運動は一時盛り上がったとしても、熱が冷めれば元の木阿弥になることが多々あった。

(四害駆除運動のポスター。読者の理解に資するために引用する)

思うに、そのころ日本人が訪ねてくるのを前もって通告された農村では、その成果を海外にも示すため、村を挙げてハエとカの皆殺しを謀ったのであり、さしものハエとカもこの非常事態に恐れおののき、しばし村に近寄ろうとはしなかったのであろう。そんな事とはつゆ知らぬ日本人は図らずも“新中国”の宣伝マンと化すことになった。日本人が立ち去った後の状況は推して知るべしなのだった。

毛沢東が唱えた「大躍進」は大躍進どころか「大厄神」を招く結果になったことはすでに知られていたが、80年代、中国国家博物館の前身の一つの革命博物館で共産党の歩みをテーマとする写真展示を観るにつけ、中国の公式報道写真にはやらせやフェイクがあまたあることから、くだんの「密植」もまた真実でなかったことを改めて思い知らされた。

photographに対し、日本では「写真」、すなわち「真を写す」との名訳が幕末期に生まれた。他方、中国では「照相」という日本語とは異なる訳語を用いた。この「相」とは像のことであり、「照相」とは「像を映す」の意味だが、その像が「実像」だと必ずしも語っていないと思うのは考えすぎだろうか。

そういえば、豊かに実った作物を前にして談笑する農民たち、身の丈ほどもある巨大なトウモロコシを抱きかかえる若い女性、丸々太った少数民族の子供たち……、後からよくよく考えればみな相当に怪しいものだった。

80年代初めに山東で知りあった筆者と同い年の女性から聞いた話では、66年に紅衛兵として北京に動員された時、何がうれしいかといえば北京で毛主席に逢えるのに勝るものはなかったという。山東は北京までさほど遠くはなかったが、子供が北京に遊びに行くなど考えられない時代であった。にもかかわらず、それが突然、しかもロハでかなうとあっては、その喜びはニューヨークでマイケル・ジャクソンに逢えるくらいの感覚だったに違いない。

北京ではいわゆる「革命」を実践している紅衛兵に出遭わなかったわけではない。しかし、「あの人たちは怖いのでなるべく近づかないようにし、私たちはもっぱら北京のあちこちを見物して回ったのよ。そんな子たち、いっぱいいたわよ」と屈託のない思い出を語ってくれた。そこには「造反有理」とか「破旧立新」を唱えて勇ましく振る舞う紅衛兵とは似ても似つかぬ若者たちが存在したことを知らされた。紅衛兵もイロイロ。日本の若者と根っこでは同じ者もいたのである。

日本の記者たちにもそんな紅衛兵が目に入ったに違いないが、本物?の紅衛兵の行動に傾注するあまり、彼女らを「見れども見えず」の状態であったのだろう。ノンポリ紅衛兵の実態はほとんど伝えられなかったといってよい。

限られた人々による限られた情報を伝えられた我々日本人は、ほかと比較検討するすべがない限り、それを信じ、さらにそれを自分の思う方向に解釈することで、真実のひずみを拡大してしまう傾向がある。限られた一握りの知識人によって意図的に遺された文献という情報に対し、同じ時代に共存しえない者がそこから真実を読み解かねばないのが中国社会史研究の難しさである。50-60年代の情報環境もこれに似たところがあり、結果として中国理解にゆがみをもたらすことになった。21世紀の現代、それは、今は昔のことなのかもしれないが、情報源が狭まれば、同じことが起こりかねない。

日中国交回復から50年、昨今のコロナ禍に加えて両国の政治関係の悪化から人の交流が激減し、またぞろ「竹のカーテン」が張られつつある。日本人が中国やそこに住む人々のことを正しく理解するにはまことに憂慮すべき事態だといわねばならない。

(やまもと・えいし 慶應義塾大学名誉教授)

掲載記事の無断転載をお断りいたします。