台湾白茶の謎

白茶といえば、もう10年近く前に、福建省の政和という名産地で、その製法を見たことがある。それはそれは優雅な雰囲気で、風が通る木造の建物でゆっくり陰干しする様子が印象的であり、高級感あふれる、馥郁とした香りのお茶というイメージが定着している。

福建政和の白茶作り

ある日お茶関係の知り合いから「台湾白茶の歴史」について、質問がやってきた。彼が送ってきた資料(中国の雑誌に掲載された文章)によれば、「1960年代、香港の白茶市場は台湾白茶に占拠されていた」というものだった。

台湾白茶の文章(『茶源地理 福鼎』より)

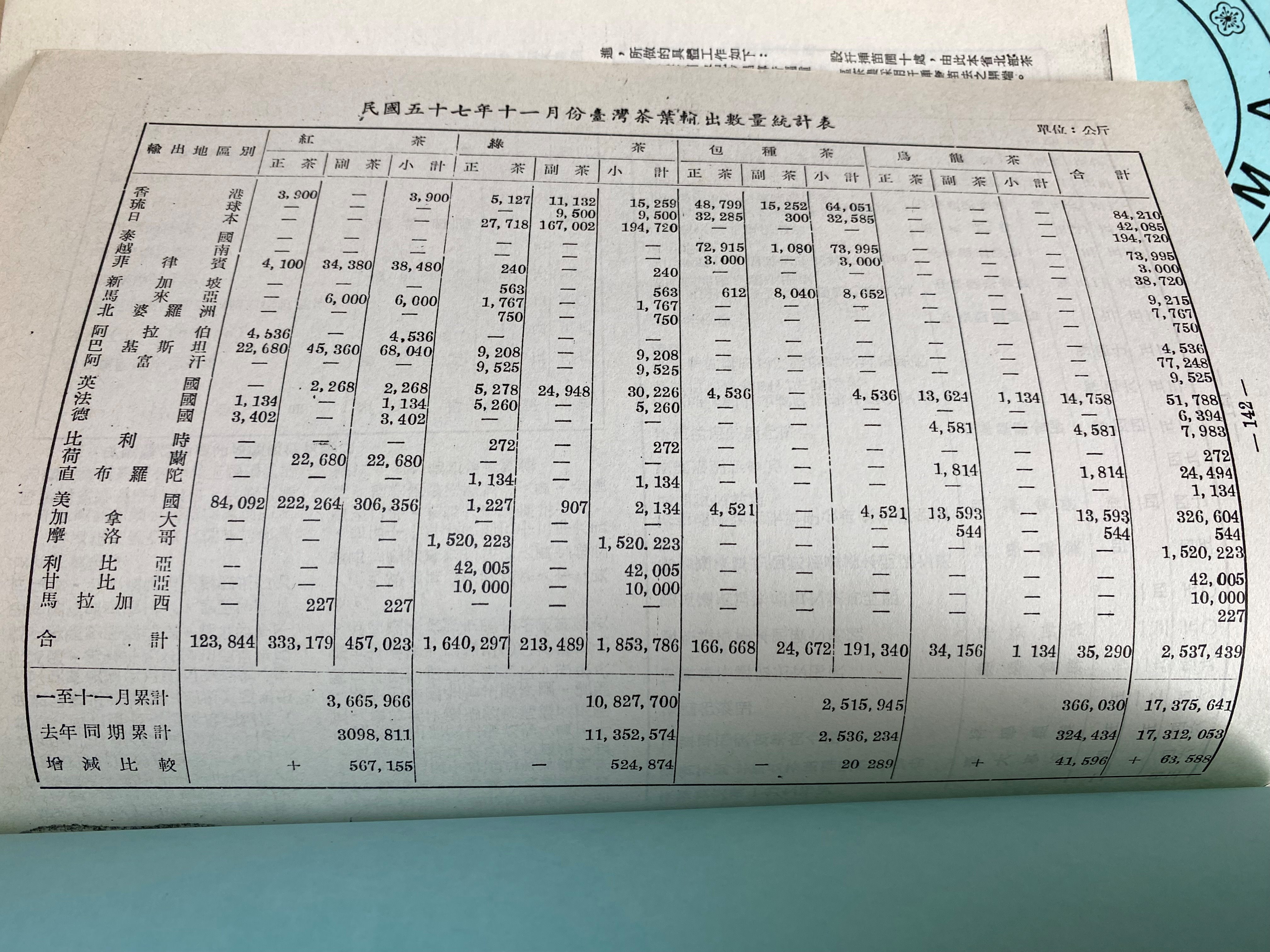

この「台湾白茶」という表現には非常に違和感があった。少なくともこの時代の台湾茶は輸出が前提であったが、その統計資料を何度見ても「白茶」が項目に載ってくることはなく、一瞬これは密輸ではないか、と疑ってしまった。当時は第2次大戦後で、中国と台湾が直接貿易できないため、香港経由で物品が運ばれ、中には非正規の取引もあったようだ。台湾南部のお金持ちが福建の鉄観音茶が飲みたくて、10倍以上の代金を払って密輸した、との話を聞いたこともある。だが、それにしては取引量が多過ぎるし、香港の統計ではカウントされている可能性もあり、調査は行き詰った。

ちょうど台湾に滞在していたので、知り合いの茶業関係者に片っ端からこの話題を持ち出してみた。だが想像通り「台湾で白茶が作られたのはこの10年位だろう」という回答が大半。筆者が見てきた白茶も、2010年代の紅茶ブームの後に出てきたと記憶しており、値段は非常に高いものだったが、これが60年も前に作られていたとは到底思えない。

現代の高級白茶

それでも一部の人々は「これは驚くような茶の歴史だ。自分も知りたい」と言ってくれ、各方面に連絡を取り出した。その結果、「台湾には日本統治時代すでに白茶はあった」という有力な情報を得て、驚いた。頼水成氏の説明によれば「白茶といっても、現代の精緻な技法により作られたものではなく、むしろ春茶を作り終わった後に残った老茶葉や茎などをその辺に放置してできた、実に簡易な製法だった」というのだ。

そして「数十年前我々が子供の頃は、朝大きめの薬缶に湯を沸かして、そこにその茶葉を入れ、家族が一日中飲んでいるような茶だった」という説明には感じるものがあった。これまで一般台湾人は凍頂烏龍茶が出現した1970年代まで一体どんなお茶を飲んでいたのか、というテーマでも調べを進めていたが、頼氏のような話を何度か聞いており、そこにもぴったりと当て嵌まる。実は日本でも昭和30年代までは急須に煎茶ではなく、薬缶や土瓶に番茶やほうじ茶、麦茶などが一般家庭の普通の飲み物だったことにも思い至る。

調査にご協力頂いた頼水成氏(左)と羅吉平氏(右)

ということは、この残り物で作られた茶が香港に輸出され、香港人に消費されていたことになる。実は香港でも筆者が住んでいた30年ほど前を思い出すと、老人が飲茶の際に飲むお茶は「プーアル茶(熟茶)か寿眉」だった。この寿眉は福建省福鼎辺りで生産された白茶(銀針、白牡丹に次ぐ一番下のランクの白茶)であり、実は冒頭の「香港市場を占拠する台湾白茶」の文章は、この福鼎の茶業関係者がこの状況に危機感を募らせた、というものだった。

今でこそ福建省福鼎は、白茶生産で名を成し、市場で優位に立っているが、第2次大戦後のこの時期は、香港白茶市場において台湾白茶70%、福建白茶30%という状況だったらしい(但し数量はそれほど多くなかった可能性あり)。しかも福建には福鼎以外にも政和などがあることから、かなりの劣勢を強いられていたことは想像に難くない。更にこの文章が出た1968年は文化大革命中であり、外貨獲得の使命が茶業界に重くのしかかっていたのではないだろうか。

そこでこの状況を視察した福鼎の茶業関係者は、地元で革命を起こした。それが「新工芸」と呼ばれる白茶だということだ。筆者は製茶技術に関しては全くの無知であるが、調べてみると、伝統的な白茶製造工程には無い「揉捻」が新工芸にはあるなど、かなりの工夫をしたようだ。

そもそも台湾白茶の市場優位性がどこにあったのだろうか。恐らくは「安価」で香港人の嗜好に合っていた、というだけだろうから、福鼎も更に香港人に合う安価な新工芸白茶を生産して、市場に投入したということだろう。そして生産コスト及び為替上昇により台湾白茶の価格的優位性が無くなっていく過程で、香港市場への侵攻を計っていったに違いない。

それでも台湾茶輸出統計に白茶が無い、という謎は残っているが、輸出品には輸出番号が必要であり、これが無いと統計には載ってこないとのこと。当時の輸出組合はこの番号を取っておらず、包種茶の項目に混ぜてしまった可能性もある。よくみると香港向け包種茶の輸出量は常に多く、香港経由で他国に転送された分もかなりあっただろうが、香港人がさほど包種茶を飲んでいなかったことを考え合わせると……以上は現在の現場からの勝手な妄想としておこう。

1968年 台湾茶葉輸出統計

▼今回のおすすめ本

はじめましての中国茶

中国茶を熱烈に愛する著者が案内する、気軽で、でも奥深い中国茶の世界。「中国茶とはなんぞや」「中国茶いろいろ」「茶器のお話」「お茶界の偉い人」、更には日本のお茶の達人たちとのスペシャル対談も。中国茶って、こんなにおいしい、こんなに面白い!!

――――――――――

須賀 努(すが つとむ)

1961年東京生まれ。東京外国語大学中国語学科卒。コラムニスト/アジアンウオッチャー。金融機関で上海留学1年、台湾出向2年、香港9年、北京5年の駐在経験あり。現在はアジア各地をほっつき歩き、コラム執筆中。お茶をキーワードにした「茶旅」も敢行。

blog[アジア茶縁の旅]