| |

|

|

| 微観中国 |

(4)政府も網民も何かと米国頼み |

| |

|

| |

|

|

|

|

|

大国としての自信をつけてきたとはいえ、中国にとって米国というのはやはり一目置かざるを得ない存在なのだろう。それは政府も、民間も変わらないようだ。

「米国が一方の肩を持たなければ、尖閣諸島(中国名:釣魚島)問題で第3者として調停することを歓迎する」―駐米大使の崔天凱はこのほど、米誌「フォーリン・アフェアーズ」のインタビューにこのように答えた。

駐日大使も務めた崔天凱は、「(緊張が続く)日中の間で対話を進めるため、第3者として調停役に入るなど、米国が助けになるか」との問いに、「もしそういうことがあれば、歓迎だ」と述べたが、「だがそれは第3者がどのように振る舞うかによる。米国は我々に対しては『どちらの側にも立たない』と言うが、日本に対して、あるいは公式なコメントをする場合、違ったことを言っている」と米国が尖閣問題などで中立の立場を保つことが条件だと釘をさした。

|

| |

| |

|

| |

|

|

|

多維ニュースは「崔大使の発言の矛先は暗に、中立的でない米国は釣魚島問題の調停者ではないと(米国に)向けられているものの、中国大使が第3者の調停を歓迎すると述べたのはこれが初めてであり、中国が釣魚島紛争の国際化を進めていることを意味している」とその意義を強調した。

中国はこれまで領土問題は当事国同士が一対一で話し合うべきだとしてきたが、今回風向きが変化、「第3者による領土紛争の介入を認めないとする伝統的立場を、中国があえて破ったことは、習近平、李克強新政権の現実主義的色彩を現したものだ」―多維はこのように指摘した。

何か問題が起きた時に米国を巻き込もう、米国にお願いしようとするのは、これに始まったことではない。昨年、盲目の人権活動家陳光誠は厳重な監視下にあった山東省の農村を脱出、米国大使館に庇護を求めた。その時の経緯については拙著「『網民』の反乱」でも紹介した。さらに、薄熙来重慶市書記の腹心だった王立軍公安局長も昨年2月、政治亡命を画策し飛び込んだのが成都市の米国領事館だった。

こうした米国頼み現象はネットを中心とする民間世論でも繰り返された。20年近く前に発生、未解決のまま忘れ去られようとしていた事件が網民の熱心な働きかけにより再び世論の注目を集めたのも、米国とのつながりだった。

5月8日付けの大紀元新聞によると、 19年前に清華大学の女子学生だった朱令(当時20歳)が毒を盛られる事件が起き、事件は重要容疑者がいたにもかかわらず、うやむやのまま強制的に幕引きが図られた。

ところが、4月、復旦大学医学部の学生がルームメイトから毒を盛られた水を飲み、死亡したのがきっかけで、19年前の事件が再びクローズアップされた。4月29日付の広東省紙「羊城晩報」が、事件の幕引きを図ったのは江沢民系の人脈であることを初めて報道。その後、ネットなどを通じ、被害者の女子学生と同室だった重要容疑者の孫維(女性)には、江沢民元国家主席につながる強力な後ろ盾があったなどの情報が広がった。事件は最終的には、江沢民の実父、江世俊の暗い過去にも関係する疑いが出ているという。

北京の警察当局は5月8日、「当時、容疑者に結びつく直接の証拠が得られなかったため捜査を終了した」との声明を発表、捜査の過程では「どんな圧力もなかった」と強調した。しかし朱令の父親が隠ぺいは「ある中央指導者の指示」と示唆していることから、ネット上では疑問は収まっていない。9日付の人民日報が「(事件の真相)公開が解毒の良薬だ」と指摘したのに対し、同じグループの環球時報は同日「警察が(世論への)応対を続けても、疑問を解消するのは難しい」と反対の社説を掲載するなど、世論を誘導する政府の方針も揺れている。

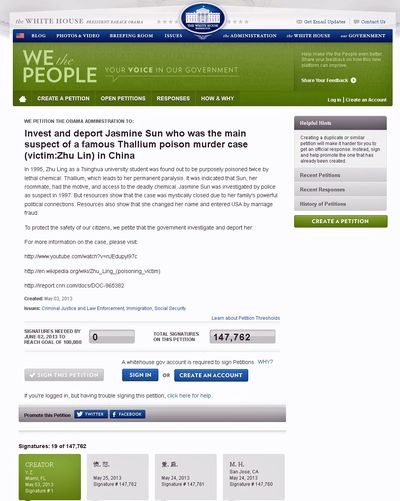

新浪網は朱令を敏感詞(禁止語句)に設定するなど、世論の拡大を恐れ規制を強化した。網民は中国ではこの問題は解決できないと、ネットで陳情を受け付ける米国ホワイトハウスのウェブサイト「We The People」に駆け込んだ。

|

|

米国ホワイトハウスのウェブサイト「We The People」

|

|

2011年9月に開設されたこのサイトは30日以内に10万人の署名があるとホワイトハウスは何らかの対応をしなければいけない。報道によると今年5月までにユーザーは800万を越え、20万件の陳情が寄せられ、1300万人が署名をしたという。13歳以上のネットユーザーならば米国人でなくても陳情が可能とのことで、5月3日、在米の華人が米国当局に事件の調査と孫維を米国から退去させる陳情を登録、期限の6月2日までに署名数は14万に達した。

今回の事件は陳、王事件とは正確が異なる、と多維は指摘している。陳、王は米国の領事館や大使館に駆け込んで身の安全を求め、中国政府の重視と比較的妥当な処分を勝ち取ったが、孫維は米国人と結婚し、グリーンカードを所持、米国への帰化も申請している。つまりこの問題は米国にとって国内問題であり、「ホワイトハウスが孫の調査や強制退去についてどのような対応をとるかは、米中間の深刻な司法、外交問題になるだろう」としている。

「中国にとって、十数年も未解決になっていた事件がこのように注目されたのは、中国の司法機関の無能さへの一種の風刺だ。司法の公正が遅々として実現しない中で、ホワイトハウスのウェブサイトに陳情が殺到、小さな事件が米中間の国際的な事件となったのは、中国の司法の公正や尊厳が問われている」多維のこうした見方に筆者も同感だ。

ホワイトハウスの「We The People」には、これを機に様々な陳情が寄せられた。中には「豆腐脳(あんかけ豆腐)の味付けを塩味か甘い味か、ホワイトハウスに決めてほしい」など悪ふざけも登場した。オバマは「中華人民共和国駐白宮信訪弁公室主任奥巴馬同志」、つまり中国の信訪(陳情受付部門)のホワイトハウス事務所主任として、これをパロディ化したPS(画像加工、拙著参照)が広がった。オバマを包青天(包拯、中国の民間で人気のある歴史人物、日本の水戸黄門や大岡越前に相当)になぞらえたものもある。

|

|

中華人民共和国駐白宮信訪弁公室主任奥巴馬同志PS

|

|

「ホワイトハウスはいかに中国の信訪弁公室となったか」という評論では、「世界の歴史上、A国の国民がA国が敵意を抱いているB国の政府に自らの正義の実現を求めるという事例はなかった」と指摘、これは中国は自信を持とうと、自国の国民はこのような特殊な形で不信任票を投じたのだと風刺した。

この事件を伝えた微博には「民族の悲哀」「オバマがどんな対応をするのか知りたい」「中国はすごい。堂々たるホワイトハウスが、中国政府の一部門になったのか」「国民は敵対する国を信じ、自国の政府を信じようとしない。全くいたたまれない気持ちだ。自分の国で陳情をすれば、妨害されたり殴られたりする、それならばオバマ主任の方がより頼りになる」「悲劇は常に喜劇の形でもって現れる、本当に悲哀だ」「笑うべきか、泣くべきか分からない」など様々なコメントが寄せられた。

中国の網民が米国にこのように信頼を寄せるのは、司法の公正や陳情制度への不信感が最大の理由だが、米国が網民との交流を重視していることも大きな理由だろう。微博でも米国の大使館、領事館は積極的に情報を発信、時に中国当局やメディアと丁々発止でやり合い、網民の称賛を浴びている。以前も本コラム「転生党」で紹介したことがあったが、つい最近も米国の内政に何かと難癖を付けたがる環球時報編集長胡錫進に、香港の米領事館がやり返した。

編集長は米国の歴代大統領が机の上に足を投げ出しているのを見て「彼の部下はどう思うのだろうか」と書き込んだのだが、これに対し領事館は「だから何?我々は自分たちで(大統領を)選んでいるよ。足が臭くなければいいんだよ」と、国のリーダーを自ら選ぶことができないのに何を言うかとやり込め、網民の称賛を集めた。

|

|

「だから何?我々は自分たちで(大統領を)選んでいるよ。足が臭くなければいいんだよ」 |

|

米国の網民への積極的な発信、このあたりは日本の大使館、領事館ももう少し学んでもいいのではないか。昨年北京で開かれたシンポジウムでも指摘したのだが、反日デモが中国各地で炎上していた昨年9月、北京大使館が微博で「マリモ」などの観光情報しか流さなかったことに「このような事態にマリモはないだろう」と批判を受けた。最近はより積極的な発信も増えつつあるようだが、筆者もふだんから微博を見ていて、反日一辺倒ではない多様な意見を目にしているし、日本の声をもっと聞きたいという意見は多い。日本について微博でどのような議論が行われているかも、次回あたり紹介したい。

|

|

「網民」の反乱 ネットは中国を変えるか?

古畑康雄

|

|

|

|

|

| |

| 古畑康雄・ジャーナリスト |

| |

|

| |

|

| |